Spazio espositivo dedicato alla Beata Panacea

Questo spazio espositivo è stato realizzato all’interno della antica cappella di Santa Maria. Questo edificio, costruito fra Quattrocento e inizio Cinquecento, fu parzialmente demolito nella costruzione dell’attuale parrocchiale, come si vede nella volta. Nella costruzione dell’altare di S. Marta della chiesa fu realizzata una apertura che consentisse ai confratelli nell’oratorio di poter assistere alla celebrazione della messa.

Sulla parete di fondo e sul lato di sinistra si trovano due affreschi datati 1543 e firmati dal pittore Giulio da Milano. Il primo raffigura la Madonna con il Bambino in trono e ai lati S. Teodoro (o Teodulo), vescovo di Sion (Vallese) e patrono dei vignaioli (a destra), e S. Giuseppe, in abito da pellegrino con due neonati a terra, venerato come protettore dei bambini per aver portato in salvo Gesù Bambino in Egitto (a sinistra). Ai piedi della Madonna, inginocchiato, fu dipinto in un secondo momento, un devoto. Il secondo affresco presenta S. Rocco, la Beata Panacea e S. Sebastiano.

Le scritte, oltre ai nomi dei Santi, ricordano i committenti degli affreschi (i sacerdoti Bernardino Perea, ossia Preda, e Francesco Barbavara, nomi di famiglie ghemmesi che esistono ancora oggi, e un Prestinari).

Sono qui raffigurati i Santi taumaturghi, invocati dai Ghemmesi come ausiliatori per scongiurare i mali e i pericoli. I caratteri stilistici, particolarmente modesti, sono tipici della pittura popolare e presentano caratteri molto attardati, che attingono ancora alla pittura quattrocentesca dei De Campo e dei Cagnola. Lo stesso Giulio da Milano è autore di un ciclo di affreschi del 1542 a Rasco di Valduggia.

In cinque quadretti a tempera su carta sono narrati altrettanti momenti della costruzione dello Scurolo: la posa della prima pietra; il cantiere; la festa dell’offerta; la processione con l’urna della Beata; il dono della croce pettorale del vescovo di Novara. Furono realizzati dopo il completamento dello Scurolo e sono quindi ricostruzioni parzialmente di fantasia.

Il vescovo Giacomo Filippo Gentile benedice la prima pietra dello Scurolo, sulla quale si legge “Reniante Pio IX”. Pio IX, al secolo Giovanni Maria Mastai Ferretti, nato a Senigallia nel 1792, fu papa dal 1846 al 1878. La scena è ambientata dietro la casa parrocchiale (gli edifici che si vedono non corrispondono interamente alla realtà dell’epoca) con due alberi su cui si sono arrampicati due giovani per osservare meglio. Tra i canonici e i sacerdoti, si riconosce l’arciprete di Ghemme Felice Rossari, che dà la schiena, alcuni notabili del paese dietro di lui, i membri delle due confraternite del SS. Sacramento (abito ceruleo scuro) e di S. Marta (abito bianco) a sinistra.

Il momento della costruzione dello Scurolo è raffigurato con l’emiciclo che si sta innalzando e gli operai che si danno da fare: i muratori sui ponteggi, altri che trasportano materiali. Possiamo ritenere che si tratti di una visita di Alessandro Antonelli al cantiere. In primo piano a sinistra si vedono infatti l’arciprete Rossari, il capomastro assistente ai lavori Giacomo Calcagni, e l’architetto che guardano dei disegni.

L’arciprete Rossari, per raccogliere il denaro necessario alla realizzazione dello Scurolo, istituì la festa dell’offerta, che si teneva a fine ottobre. La data era scelta opportunamente al termine della vendemmia così che molti potessero donare l’uva appena raccolta. La tempera mostra la folla dei Ghemmesi con le elemosine (si vedono cestini e gerli) all’interno della chiesa parrocchiale. Un confratello della Confraternita del SS. Sacramento, probabilmente il priore, regola il flusso delle persone che si recano al bacio della reliquia, tenuta dall’arciprete. Un altro sacerdote indica con la mano la direzione cui recarsi subito dopo. Sullo sfondo si vede lo Scurolo già compiuto con la ringhiera che affaccia nella chiesa coperta da un panno rosso, come quello sulla cantoria, da cui molti uomini assistono alla scena. Si osservi come nella raffigurazione un semplice arco divida lo Scurolo dalla chiesa.

L’arciprete Rossari, per raccogliere il denaro necessario alla realizzazione dello Scurolo, istituì la festa dell’offerta, che si teneva a fine ottobre. La data era scelta opportunamente al termine della vendemmia così che molti potessero donare l’uva appena raccolta. La tempera mostra la folla dei Ghemmesi con le elemosine (si vedono cestini e gerli) all’interno della chiesa parrocchiale. Un confratello della Confraternita del SS. Sacramento, probabilmente il priore, regola il flusso delle persone che si recano al bacio della reliquia, tenuta dall’arciprete. Un altro sacerdote indica con la mano la direzione cui recarsi subito dopo. Sullo sfondo si vede lo Scurolo già compiuto con la ringhiera che affaccia nella chiesa coperta da un panno rosso, come quello sulla cantoria, da cui molti uomini assistono alla scena. Si osservi come nella raffigurazione un semplice arco divida lo Scurolo dalla chiesa.

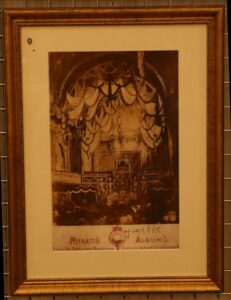

L’immagine, da mettere in relazione alla N. 13, mostra l’interno della chiesa parrocchiale il 18 agosto 1875, in occasione dei festeggiamenti per l’inaugurazione dello Scurolo. Il 14 agosto l’urna, provvisoriamente collocata in una nicchia sull’altare di S. Marta durante i lavori di costruzione della rotonda antonelliana, fu collocata in una sopracassa dorata e traslata sull’altare maggiore, e qui coperta da un drappo. Il giorno 16, accolto il popolo di Quarona all’inizio del paese, la processione giunse nella chiesa parrocchiale, dove i due parroci di Ghemme e Quarona “esposero il corpo della Beata Panacea alla vista e alla venerazione del popolo”. Seguì la messa per i Quaronesi celebrata da mons. Paolo Angelo Ballerini, patriarca di Alessandria d’Egitto. Sull’altare maggiore, al centro di una struttura posticcia, che collegava l’intero spazio fra le cantorie, era posta la doppia urna. Al di sopra pendeva un complicato addobbo di stoffe colorate che rendeva più fastoso il presbiterio.

Michele Cusa nacque a Rimella nel 1799 e morì a Torino nel 1872. Studiò disegno a Varallo e poi si perfezionò all’Accademia di Brera a Milano con Giuseppe Gaudenzio Mazzola (1748-1838), altro pittore valsesiano. Dopo avere insegnato a Roma, fu chiamato all’Accademia Albertina di Torino, di cui fu anche segretario.

Nel 1847, già residente a Torino, Cusa raffigurò l’anima della Beata Panacea, con le braccia spalancate, che sale al cielo. Un angelo su una nuvola la osserva, tenendo in mano la palma, simbolo del martirio.

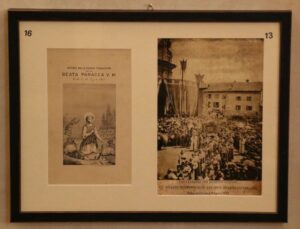

Giulio Guglielmetti (Borgomanero 2 giugno 1803-Intra 23 maggio 1876), sacerdote, teologo, oblato missionario, professore al Seminario di Arona, maestro di cerimonie alla Collegiata di Orta, economo e poi parroco di Pella dal 1834 al 1851, in seguito prevosto della Collegiata di S. Vittore di Intra. Nel 1864, in occasione dell’inizio dei lavori allo Scurolo, sistemò le ossa della Beata Panacea e ne formò il corpo in cera (si veda il N. 16). Il disegno alla base di questa litografia fu fatto dal vero nel 1846, mentre il Guglielmetti teneva la predicazione quaresimale a Domodossola, da Paolo Raineri, pittore originario di Sant’Agata di Cannobio. Raineri fu pensionato del Collegio Caccia di Novara a Torino dal 1836 al 1842. Ebbe studio a Novara, dove risulta nel 1859 come “pittore di appartamenti”. Lavorò particolarmente nell’alta Ossola. Dal disegno fu tratta questa litografia a cura di Achille De Carré, attivo a Milano, cui si deve anche la raffigurazione del catafalco e apparati predisposti nella Basilica di S. Gaudenzio di Novara per i funerali per Carlo Alberto di Savoia, celebrati il 28 settembre 1849.

Il 26 aprile 1864 l’urna che conteneva le ossa della Beata Panacea fu rimossa dalla cappella per collocarla nell’Oratorio del SS. Sacramento, posto a destra dell’altare maggiore. Qui il corpo fu consegnato al rev.do Giulio Guglielmetti per una nuova vestizione e ricomposizione in forma umana. Il giorno seguente fu eseguita la ricognizione e descrizione delle ossa dal medico chirurgo Giuseppe Desilvestri. Il 5 maggio il rev.do Guglielmetti presentò “un simulacro in forma di corpo umano rappresentate la detta Beata Panacea nella giovine età in cui lasciò questo terreno soggiorno colla figura, colle mani e piedi di cera coloriti al naturale”. Il corpo fu ricollocato nell’urna ripulita, la quale fu nuovamente sigillata.

Il 6 maggio, dopo aver celebrato la messa solenne, mons. Giacomo Filippo Gentile, vescovo di Novara, mosso da “speciale devozione”, ascese sull’altare maggiore, dove era stata collocata l’urna, la fece aprire e “si levò la preziosa croce distintiva del suo grado vescovile, che le fregia il petto della lunghezza di circa centimetri dodici, dello spessore di circa due centimetri, in oro rappresentate sui quattro lati della parte anteriore tutti gli emblemi della Passione del Divin Redentore, e baciatala quale pio e votivo dono la fece collocare sul petto del Sacro Corpo della Beata Panacea”.

Un acquarello del pittore Giuseppe Antonio Borgnis raffigura l’evento. Fu commissionato dall’arciprete teologo don Felice Rossari e pagato 60 lire il 3 giugno di quello stesso anno. Il Borgnis è probabilmente da riconoscere nel “giovane” del quale Luigi Malvezzi scriveva “possiam già riprometterci delle buone cose”, in occasione del suo primo lavoro presentato alla Esposizione artistica di Brera del 1842 1 . Era presente a Fobello intorno al 1856 con un affresco nel presbiterio, raffigurante S. Benedetto, le cui reliquie si conservano nella chiesa parrocchiale 2.

Nell’acquarello Borgnis raffigurò l’arciprete Rossari (parroco a Ghemme dal 1855 al 1880) che riceve dal vescovo la croce ai piedi dell’altare maggiore, sul quale si trova l’urna della Beata sotto un baldacchino sostenuto da quattro colonne, tutto dorato, realizzato per l’occasione; un ricco addobbo di drappi colorati pende dall’arco superiore. Si tratta di una raffigurazione che unisce elementi reali ad altri un po’ di fantasia. Si vedono vari canonici del duomo di Novara e sacerdoti (sottoscrissero l’atto notarile il canonico teologo Giacomo Colli, patrizio alessandrino, elemosiniere onorario del re, Gaudenzio Selletti, cavaliere del S. Sepolcro e dei SS. Maurizio e Lazzaro, Lorenzo Torelli, assistente alla cattedra vescovile, Pietro Garga, vicario generale della città e della diocesi, Giuseppe Manini come diacono, Giovanni DelVecchio, direttore del Seminario urbano come suddiacono, l’avvocato fiscale e procancelliere vescovile Luigi Maggiotti, Giulio Guglielmetti, il coadiutore Giovanni Battista Ferrari, e il cappellano Francesco Stoppani) e, a destra, alcuni personaggi, fra i quali è riconoscibile il notaio Giovanni Battista Guglianetti (sottoscrissero l’atto il sindaco Giuseppe Ramellini, i consiglieri Antonio Lucca e Giuseppe Imazio, e il segretario avvocato Pietro Cagnardi). Lo stesso soggetto appare in una delle tempere della serie raffigurante alcuni momenti della costruzione dello Scurolo, realizzata dopo il 1875. Qui però si vede il vescovo seduto sotto il baldacchino attorniato da alcuni canonici e altri personaggi che consegna la croce all’arciprete, in modo difforme da quanto in realtà avvenuto.

1 L. Malvezzi, Raccolta di articoli artistici editi ed inediti, Milano 1842, p. 92.

2 D. Pomi, Dal loculo all’altare. Recupero e traslazione dei corpisanti dalle catacombe romane, tra archeologia, storia e devozione. L’esempio della diocesi di Novara, Roma, Pontificia Università Gregoriana, 2023, pag. 158-160

L’immagine, da porre in relazione alla N. 9, mostra l’avvio dalla chiesa parrocchiale della solenne processone con l’urna della Beata Panacea del 18 agosto 1875 alla presenza di quattro vescovi, Paolo Angelo Ballerini, patriarca di Alessandria d’Egitto, Pietro Giuseppe De Gaudenzi di Vigevano, Basilio Leto di Biella, e Pietro Garga di Gerico, ausiliare di Novara. La folla delle persone si accalca dietro all’urna della Beata portata a braccia, scesa dal sagrato della chiesa, in parte occupato da un atrio creato con grandi tendaggi.

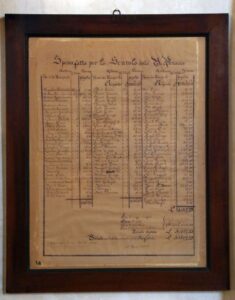

Il 25 aprile 1875, pochi giorni prima della festività della Beata, l’arciprete Rossari e il tesoriere Giovanni Scarpia (1815-1882) – nonno del sacerdote Giuseppe (1855-1930), cui si deve la donazione della cosiddetta casa del coadiutore a Ghemme – sottoscrissero la “Spesa fatta per lo Scurolo della B. Panacea”. Si tratta dell’elenco che riporta, in ordine alfabetico i nomi di tutti coloro i quali furono pagati per prestazioni o materiali forniti dal 1864 al 1875 per la realizzazione dello Scurolo e delle somme loro versate, compreso il numero dei mandati di pagamento per ciascuno di loro. La somma totale è di 41.317 lire e 23 centesimi, corrispondenti all’entrata, indicata su un altro registro. Le spese di viaggio, trasferte, posta, cancelleria, cibarie e altre furono interamente sostenute dall’arciprete.

Fra i molti nomi presenti si ricordano quelli di: Alessandro Antonelli, che ricevette 400 lire (meno del 10% dell’intero costo dell’opera); il capomastro assistente Giacomo Calcagni (3586,85 lire); lo scultore in stucco Achille Scala (3175,90 lire); il pittore Francesco Toni (2170 lire); il capomastro e fornaciaio Andrea Crescionini, che fornì i mattoni (6801,86 lire).

Don Ercole Marietti (1825-1906), nato a Galliate, ma di famiglia di Grignasco, imparentata con i Cagnardi di Ghemme (il nonno agrimensore Giuseppe sposò Rosa Cagnardi, mentre il padre fu segretario comunale a Ghemme), fu a lungo rettore del Collegio Gallarini di Novara. Appassionato d’arte, fu membro di varie accademie e presidente onorario di quella di belle arti di Parigi, ciclista e fotografo, e si dedicò all’architettura progettando moltissime opere nel Novarese, fra le quali si possono ricordare nelle vicinanze la facciata della chiesa parrocchiale di Prato Sesia, lo scurolo e la casa parrocchiale, gli scuroli di Cavaglio d’Agogna e Cavaglietto, dove realizzò anche l’Asilo infantile, oggi municipio, la facciata della parrocchiale di Borgomanero. Se alcune sue realizzazioni risentono del gusto neogotico, altre invece evidenziano un eclettismo che ha radici nel tardo barocco ma guarda al neoclassico. Sua caratteristica personale è il materiale decorativo in cotto, caratteristico dello stile padano, usato molto spesso in contrastante effetto cromatico con le superfici intonacate.

Nel 1873 predispose questo progetto, non realizzato, per una cancellata a chiusura dello Scurolo. L’anno seguente ridisegnò la cappella-ossario che si trovava di fronte alla chiesa parrocchiale, non realizzata. A lui si devono anche il basamento su cui è posta l’urna della Beata Panacea nello Scurolo e la sopracassa dorata, donata da Giuseppina De Marchi in Bono (1812-1889). Quest’ultima, oggi con i vetri, era decorata da un elegante disegno di ferro battuto, come si vede della immagine della processione del 1875 per l’inaugurazione dello Scurolo (N. 13).

In occasione della Solenne Traslazione del 1875 fu coniata una moneta, raffigurante al dritto il carro che trasporta la Beata Panacea, e al verso l’urna della stessa Beata. Le scritte erano evocative: B. Panacea miracolosamente trasportata in Ghemme nel maggio 1383 – Solennemente riposta nel nuovo Scurolo nell’agosto 1875. Una stampa diffuse i “versi estemporanei” – l’autore è indicato solo con le iniziali G.T. – dedicati ai quattro prelati intervenuti alle feste, che invitavano a venire a Ghemme, “correte o genti”, e a pregare nel “leggiadro Saccello”, che “han ora eretto alla Beata”.

In quell’occasione fu realizzata anche questa immagine devozionale con la Beata in preghiera fra le pecore, con a terra la rocca, mentre si vede in secondo piano la matrigna che si avvicina.

In occasione della Visita pastorale del vescovo di Novara Giovanni Battista Visconti il 22 aprile 1698, il prelato trovò la nuova cappella della Beata elegantemente lavorata con stucchi e cancellata di marmo che la separava dalla navata. Vi si trovavano una serie di lastre di marmo pregiate predisposte per la realizzazione dell’altare. Il 30 agosto 1699 si tenne il primo Solenne Trasporto, la “strepisosa funzione”, come venne definita, per le vie del borgo dell’urna per riporla al termine nella nuova ancona, dove fu collocata, in una nicchia, sopra l’altare. Questa era chiusa da “una ferrata indorata fatta con ingegnoso artificio” con quattro chiavi, all’interno della quale vi erano ancora due ante lignee snodate chiuse da due chiavi. Solo con l’apertura dei cancelli e delle ante si poteva vedere la “cassa nobilmente lavorata”, cioè l’urna seicentesca.

In mezzo all’ancona era collocato un quadro “dipinto da mano eccellente” che raffigurava il martirio della Beata Panacea; al di sopra un cartello di marmo aveva la scritta “Fortitudo ed Decor”, allusivo alla fortezza e alla verginità della martire. Sopra il cornicione della stessa ancona marmorea un altro quadro dello stesso autore con la Beata Panacea portata in cielo dagli angeli. Perduto quest’ultimo dipinto, si è conservato il Martirio, opera del pittore Giorgio Bonola (1657- 1700) di Corcogno.

Bonola, compiuti i primi studi a Milano con Antonio Busca e Luigi Scaramuccia, si recò a Roma a bottega da Carlo Maratta. Ritornato a Milano, iniziò una proficua attività e si conservano oggi molte sue opere, in particolare nella Riviera d’Orta. Fondò con il padre Rocco l’Accademia di S. Luca di Corcogno. La tela per Ghemme è una delle sue ultime opere e fu pagata 200 lire (l’altro quadro, più piccolo, costò 80 lire), come dimostra un atto notarile in cui lui stesso elenca le realizzazioni eseguite dal 1694 al 1699.

Le ante lignee della Beata Panacea

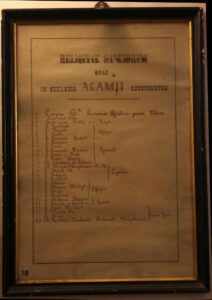

Nel 1666, con l’inizio dei lavori per la costruzione della nuova chiesa parrocchiale, furono levate le ossa della Beata Panacea, poste fino a quel momento sotto un tumulo laterizio nella Sua cappella. Fu deciso di predisporre un’arca lignea con vetri in modo tale che si potesse vedere il corpo della martire. Fu il marchese Ludovico Busca a occuparsi della sua realizzazione a Milano. Nel 1673 l’urna di legno di pero dipinto a nero con decorazioni d’argento era pronta e il corpo fu ricomposto in forma umana e vestito di tela d’argento alla foggia valsesiana. Fu collocata nella sua antica cappella il 23 dicembre 1674 chiusa da una cancellata di ferro. Due serramenti di legno chiudevano l’urna e ne impedivano la vista. I sacerdoti ghemmesi Giulio e Pietro Morotti nel 1676 fecero dipingere le ante ponendo il loro stemma di famiglia con iscrizioni (da una parte “expensis R. Prysbiteri Julij Morotti”, e dall’altra “expensis R. Prysbiteri Petri eius fratris”). L’evento provocò le rimostranze di molti ghemmesi e una mattina le scritte furono trovate cancellate. Il consiglio della Comunità decise allora di farle togliere e sostituirle con altre di noce “ben aggiustate” e dipinte con le immagini della Beata da una parte, di S. Gaudenzio dall’altra e l’iscrizione “expensis Comunitatis Agamij”.

L’elenco manoscritto delle “Reliquiae Sanctorum quae in Ecclesia Agamii asservantur” ha al primo posto il “Corpus Beatae Panaxiae”. Seguono altri Santi, fra i quali i novaresi Gaudenzio e Agabio, e quelli cui sono dedicate delle cappelle nella chiesa, cioè Domenico, Antonio da Padova, Francesco Saverio, S. Marta con S. Biagio. Vi sono anche S. Rocco, titolare della chiesa omonima sulla piazza Castello, e i Santi Fabiano e Sebastiano, cui è dedicata la chiesetta quasi in fondo a via S. Pellico, denominazione stradale che ricorda il celebre autore de “Le mie prigioni”, il quale scrisse la più nota e letta “Vita” della Beata Panacea.

Costruito tra il 1664 e il 1665, il campanile della Chiesa parrocchiale fu sopraelevato ad opera di don Ercole Marietti tra il 1879 e il 1884. Marietti presentò nel corso del tempo una serie di disegni con continue modifiche del progetto iniziale, per esigenze estetiche e di buon gusto – a suo dire –, che portarono la spesa prevista di circa 2000 lire a 5500. Il campanile si presenta di gusto eclettico, con numerose decorazioni in cotto che caratterizzano particolarmente l’alta lanterna che termina nel cupolino con la croce. Il disegno mostra il campanile prima e dopo la trasformazione operata da Marietti.

Negli stessi anni, fra il 1880 e il 1882, l’architetto fu impegnato anche nella realizzazione di un tempietto sull’altare maggiore, tolto nei restauri degli anni Sessanta del Novecento.

Stola riccamente ricamata in oro su fondo bianco con sei medaglioni dipinti raffiguranti partendo dall’alto: (sinistra) la matrigna che punisce Panacea al ritorno a casa; Panacea che prega sul monte di Quarona; la matrigna che affida il lavoro a Panacea; (a destra) il corpo di Panacea sul carro trasportato a Ghemme; il martirio di Panacea; Panacea offre pane ai fanciulli.

La stola reca sul retro il nome della fabbrica: “Angelo Manenti via Sant’Antonio 14 Milano”. La “Angelo Manenti”, che produceva e vendeva paramenti per chiesa, ricami, damaschi, broccati, passamanerie, filati di oro fino e sete per ricami, fu fondata a Milano nel 1897.

A – Edmondo Poletti, Bozzetti per un monumento alla Beata Panacea, 1977

Stola riccamente ricamata in oro su fondo bianco con sei medaglioni dipinti raffiguranti partendo dall’alto: (sinistra) la matrigna che punisce Panacea al ritorno a casa; Panacea che prega sul monte di Quarona; la matrigna che affida il lavoro a Panacea; (a destra) il corpo di Panacea sul carro trasportato a Ghemme; il martirio di Panacea; Panacea offre pane ai fanciulli.

La stola reca sul retro il nome della fabbrica: “Angelo Manenti via Sant’Antonio 14 Milano”. La “Angelo Manenti”, che produceva e vendeva paramenti per chiesa, ricami, damaschi, broccati, passamanerie, filati di oro fino e sete per ricami, fu fondata a Milano nel 1897.

B – Francesco Toni, Bozzetto per il cupolino dello Scurolo, 1872; e fotografia dello stesso

Si rimanda per le notizie sul pittore a quanto indicato per il Tavolo grande. Il bozzetto mostra la teoria di angioletti che si tengono per mano pensata dal Toni per il cupolino dello Scurolo. La fotografia mostra la realizzazione con al centro la scritta circolare B. PANACEA realizzata con una serie di rose dipinte.

Canon Missae, apud Cieras, Venezia 1692

Monsignor Pietro Lorenzo Gallarati (1653-1725), marchese, dottore in ambe le leggi, canonico del Duomo di Novara, Referendario delle due Signature, fu vicelegato a Ferrara (1699) e Urbino (1700), governatore a Fano (1701-1702), Norcia (1703-1704), Sabina 1705, Orvieto (1706-1709), Fermo (1710-1714), e Ascoli (1715-1717). A Ghemme possedeva una vasta proprietà, tra cui un grande sedime comprendente quasi interamente lo spazio fra le attuali vie S. Pellico, Manzoni, Cairoli, S. Dionigi, e il palazzo in piazza castello denominato appunto palazzo Gallarati. In quest’ultimo compare lo stemma di famiglia (tralci con grappoli d’uva intrecciati) sia in facciata sia su un camino del primo piano. Lo stesso stemma, impresso in oro e con decorazioni, compare sulla legatura in cuoio del Canon Missae, edito a Venezia apud Cieras nel 1692. Faceva parte della sua cappella prelatizia donata in morte alla Beata Panacea, costituita anche da un paramento completo, calice, libro per la messa e bugia. Il prelato destinò inoltre tre doti perpetue a fanciulle povere di Ghemme, con la condizione che assistessero alla messa grande nella festa della Beata con una torcia accesa in mano.

Nella teca sono presenti anche tre oggetti realizzati per il Solenne trasporto del 1983 (quadretto con bronzo, medaglia e tazza di ceramica), la piastrella per il Solenne trasporto del 1986 (su disegno di Edmondo Poletti) e il piatto che ricorda i festeggiamenti del 2023 e la proclamazione della Beata Panacea a Patrona della Valsesia.

A testimonianza della vocazione a santuario della chiesa parrocchiale di Ghemme, si sono conservati due ex voto a ricordo di due pellegrinaggi: questo e quello di Varallo e dintorni il 10 ottobre 1897. In quest’ultimo caso è documentata la concessione di una riduzione del 60% della tariffa ferroviaria della Linea Novara-Varallo per un numero di viaggiatori superiori a 500.

Coppia di ex voto per grazia ricevuta. Raffigurano lo stesso soggetto, cioè Bernardo Manghetti che si salva da un incidente il 3 giugno 1842. In primo piano si vede Bernardo inginocchiato con il carretto e l’asino che lo traina rovesciati. La vegetazione dietro è interrotta da un corso d’acqua, probabilmente la roggia Mora. La strada principale di collegamento da Novara verso la Valsesia correva infatti per il tratto tra Briona e Ghemme lungo la roggia stessa. I due ex voto si differenziano per la presenza in uno dell’immagine del Crocifisso e nell’altro della Beata Panacea, invocati da Bernardo.

Bernardo Manghetti, nato come Bernardino Andrea Maria il 10 novembre 1822, era figlio di Angelo Maria e Maria Maddalena Fornara. Sposò nel 1845 Rosalia Sebastiani di Gerolamo (1826- 1855), quindi Angela Lucca di Giuseppe Antonio (1830-1857), e infine, nel 1857, Virginia Arlunno di Giovanni (1834-?).

I due stendardi processionali, di raso e cotone ricamato e dipinto, sono di forma rettangolare con in basso appendici di forma arrotondata il primo (166×116 cm) e triangolare il secondo (180×116 cm).

Il primo reca: su un lato, fondo di raso chiaro con ricami dorati, in una cornice rettangolare la Madonna del Rosario; sull’altro, fondo di raso rosso con ricami dorati, in una cornice rettangolare, il monte di S. Giovanni di Quarona, con la chiesa in lontananza, e la Beata mentre viene colpita dalla matrigna con i fusi, due angioletti nel cielo fra le nuvole tengono una palma e una corona, simboli del martirio.

Il secondo reca: su un lato, fondo di raso chiaro con ricami dorati, in cornice mistilinea, l’Immacolata con ai piedi la Beata Panacea a sinistra e quattro fanciulle in preghiera a destra; sull’altro, fondo di raso rosso con ricami dorati, sempre in una cornice mistilinea, la Beata Panacea inginocchiata su un sasso in preghiera, attorno un paesaggio con pecore e la figura della matrigna in lontananza.

Davanti ai due stendardi si vedono due dei sei candelieri per l’altare della Beata Panacea. Sui lati della base triangolare sono collocati: la croce con simboli della passione; tre spighe di grano e due grappoli d’uva, simboli presenti anche sul gonfalone comunale di Ghemme e il martirio della Beata Panacea con la matrigna che la colpisce con i fusi.

Dal 26 agosto al 2 settembre 1923, per iniziativa dell’arciprete don Giuseppe Forni, si tenne il Solenne Trasporto della Beata Panacea, con la partecipazione di circa 40.000 persone. I festeggiamenti furono grandiosi, caratterizzati dall’illuminazione con migliaia di lampadine che decoravano l’interno della chiesa e l’esterno, fino alla croce sommitale del campanile. Anche le vie principali erano illuminate da archi di lampadine. La corrente elettrica fu fornita dalla Filatura e Tessitura Crespi. Con l’occasione fu realizzato un servizio da tavola ricordo in ceramica, composto da numerosi pezzi, con l’immagine della Beata.

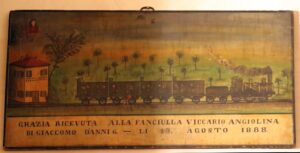

La linea ferroviaria da Novara a Varallo Sesia fu aperta fino a Ghemme nel 1883. Cinque anni più tardi, il 19 agosto 1888, dopo che il treno, con la sua sbuffante locomotiva a vapore (motrice e tender con il carbone), aveva lasciato la stazione ferroviaria di San Bernardino, che si vede a sinistra della tavola, la giovanissima Angiolina Viccario venne salvata dalla pericolosa caduta per intercessione della Beata Panacea. Di famiglia di origine di Borgomanero, Angela Panacea Vicario (il cognome corretto è con una sola “c”) nacque a Ghemme il 3 agosto 1882, da Giacomo e Angela Mattioli. Si sposò nel 1908 con Angelo Scacchi.

Il 25 gennaio 1860 i fratelli Gaudenzio e Giuseppe Antonio Rossi e Gaudenzio Vercelletti, carrettieri, furono assaliti da cinque “assassini” in vicinanza di Milano e si salvarono grazie alla Beata Panacea. L’ex voto raffigura la scena con la strada e i tre carri che trasportano botti in un paesaggio collinare costellato da edifici e dietro le montagne. La Beata appare dal cielo a soccorso dei tre ghemmesi minacciati di morte dai malviventi. Salvati per Sua intercessione, vollero far dipingere quanto avvenuto dal ghemmese Pasquale Uglioni, che si firma sia sul davanti che sul retro della tavola datandola (“Uglione Pasquale pinsi 1861”).

Gaudenzio e Giuseppe Antonio Rossi erano figli di Giovanni Battista e Angela Maria Magistrini. Il primo nacque il 20 aprile 1839 e sposò nel 1863 Rosa Maria Uglioni di Giovanni. Gaudenzio era il nonno della indimenticata maestra Rosetta Rossi. Giuseppe Antonio nacque il 6 giugno 1845 e sposò nel 1873 Maria Innocenza Imazio di Pietro Maria, lavorando in seguito come assistente nella fabbrica tessile Crespi. Gaudenzio Vercelletti (6 ottobre 1833-1897), era figlio di Francesco e Antonia Maria Rossi, e aveva sposato nel 1858 Maria Teresa Margherita Arlunno di Giuseppe, morta a soli 19 anni nel 1859. Dal 1861 Gaudenzio aprì a Ghemme una osteria trasformata in seguito in albergo all’insegna della Croce di Malta, subentrando a Gaudenzio Uglioni, con sede in Casa Tamiotti, nell’odierna via Monterosa. Sposò Giuseppina Zona, figlia di Pietro, originaria di Lenta, da cui ebbe diversi figli: Francesco Antonio (1869-) fu oste, Pietro (1871-) panettiere, Giuseppe Antonio (1874-), conducente. Dopo la morte di Gaudenzio l’attività fu continuata dalla vedova fino al 1902 e poi dal figlio Francesco fino al 1904. Avevano anche vetture da nolo. L’esercizio fu riaperto come “Trattoria all’antica Croce di Malta” dal 1913 al 1924 ad opera di una figlia di Gaudenzio, Margherita, nata nel 1865 e sposatasi con Eusebio De Paulis di Romagnano Sesia.

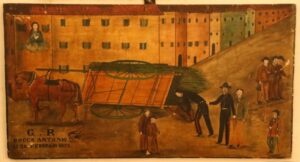

Lungo una strada, che pare all’interno di un centro abitato per l’affollarsi delle case, si vede un carro rovesciato. Mentre alcuni passanti assistono alla scena, i carabinieri traggono in salvo Antonio Bocca, travolto dal mezzo. Anche in questo caso si vede la Beata Panacea che salva il malcapitato con la scritta G.R. (Grazia Ricevuta) e la data: 24 febbraio 1879.

Il 27 marzo 1859 l’anonimo personaggio raffigurato nell’ex voto si salvò da una caduta dal secondo piano della casa, precipitato per essersi spezzato un asse di legno del ballatoio. Fu alla Beata Panacea, effigiata sulla destra della tavoletta su una nuvola, che si rivolse e attribuì la sua salvezza.

Quasi di fronte alla porta d’ingresso dell’antica cappella di S. Maria, è posto il decreto ufficiale di proclamazione della Beata Panacea a Patrona della Valsesia, emanato da mons. Giulio Franco Brambilla, vescovo di Novara, il 10 settembre 2023.

In questo spazio è collocata una serie di ex voto per grazie ricevute dalla Beata Panacea che vanno dal XIX al XX secolo. Tavole dipinte, ricami, cuori d’argento testimoniano ininterrotta la devozione popolare alla Beata e la vocazione di santuario della parrocchiale. Già Sebastiano Rovida nella sua “Istoria della pastorella valsesiana la B. Panacea da Quarona” (1765) scriveva: “In Ghemme pure vi sono parecchi Voti anche d’argento; e dicesi, che a tempi dell’arciprete Fasola moltissimi d’argento ne furono fusi per benefizio della nuova Cappella”. L’arciprete Giulio Cesare Fasola fu parroco dal 1687 al 1725, quando fu costruita la chiesa e in particolare fu decorata di marmi la cappella della Beata. Le parole del Rovida trovano conferma nelle pagine scritte da Sebastiano Castiglioni nel 1666, il quale aveva visto appese nella chiesa “gran copia” di tabelle votive.

Fra i molti ex voto ve ne sono alcuni con le sole iniziali di coloro che avevano ricevuto la grazia, altre con il nome, talvolta la data, così da consentire in qualche caso di rintracciare gli offerenti. Alcune tavole dipinte recano il nome dell’autore: si tratta di pittori ghemmesi, Mario Curatitoli, Luigi Triulzi, Gianfranca Zerboni. A quest’ultima si devono le rose di vari colori dipinte e datate 29 aprile 1947 per Teresa Panacea Stoppani, figlia di Giuseppe, nata nel 1877 e sposatasi nel 1896 con Giuseppe Antonio Rovellotti. Dalla coppia nacquero diversi figli, tra cui nel 1897 Emma Maria Margherita, coniugatasi nel 1921 con Andrea Zerboni di Francesco, genitori di Gianfranca. Teresa Stoppani era quindi la nonna della pittrice e questo ex voto ci racconta una storia tutta familiare. Molte delle grazie ricevute sono per bambini, come quelle di: Marino Del Grande, che nel 1925 aveva sei anni, poi partigiano morto durante la Guerra di liberazione, a cui è intitolata una via; di Modesto Lucca, nato nel 1925, che il 13 marzo 1938 aveva tredici anni; di Maria Pia Ugero, nata nel 1926 e quindi di nove anni nel 1935.

Nel caso dell’ex voto di Enzio Ferrario, datato a Ghemme il 14 novembre 1944, nel quadretto con il cuore d’argento tenuto da un nastro bianco c’è una fotografia, che lo ritrae diciottenne.

Fra i più antichi si può ricordare quello datato 1865, ricamato con due palme, simbolo del martirio, che incorniciano la data e le lettere GR (Grazia Ricevuta). Sulla palma di destra si vede un giglio, a ricordare la verginità, mentre attributo specifico di Panacea è la rocca.

Il 17 maggio 1901 gli operai della Crespi, industria di filati e tessuti, “riconoscenti alla potente ausiliatrice dei cristiani” per averli “salvati”, offrirono un ex voto ricamato.